リフォーム・リノベーションの優先順位、

デザインや見た目だけになっていませんか?

本当は断熱と耐震も重要なんです。

ただ単に老朽化した住宅の補修工事をするのではなく、 住宅の断熱性・耐震性を高める工事のことを「性能向上リノベーション」と言います。 性能向上リノベーションを行うことで、住宅やマンションは、快適で、省エネで、安全な住まいになります。 長年住んだ愛着のある家を取り壊して新たに建てるよりも今ある住まいを最大限に活かし、 豊かな暮らしも手に入れたい!…そんな思いがある方にこそ、性能向上リノベーションはおすすめです。

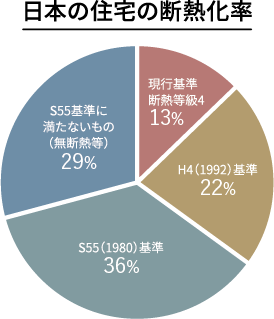

住宅に関する不満調査をした結果、 トップ3は「暑い」「寒い」「結露」と、室内 環境に関する不満が占めています。 この結果から、ほとんどの方が「冬暖かく、 夏涼しい家」を求めている事が分かります。 実際、日本の住宅は残念ながら無断熱・低断 熱の家がほとんど。 夏暑く、冬寒い家がなんと3分の2を占めて いるのです。

家族の健康を考えることは、快適な家づくりを考えること。

快適な家づくりを考えることは、実は、断熱性能を考えることだったのです。

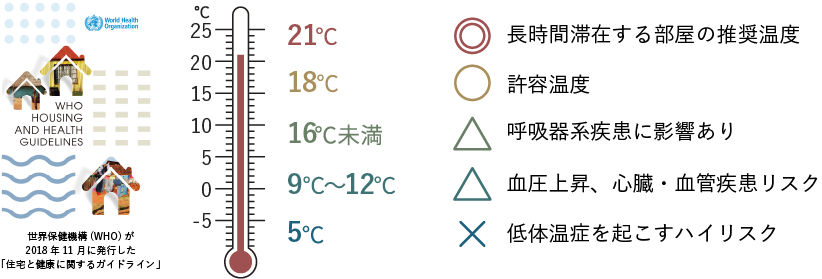

健康に過ごせる室温は?

WHO(世界保健機構) の指針では

18℃未満は健康リスクあり

日本では、最低室温が10℃以下になる家も珍しくはありませんが、WHOの指標で見ると「低体温症を起こす」 ほど危険な寒さなのです。

窓が低断熱な家は、夏暑くて冬寒い

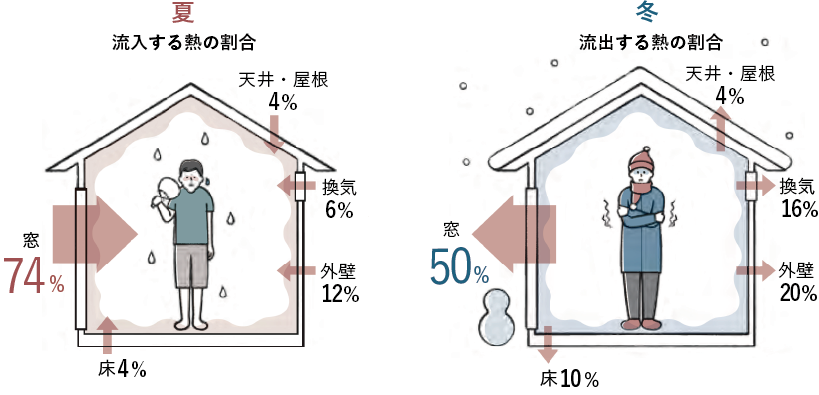

熱の出入りが最も多いのは「窓」。 アルミの窓から樹脂窓に変えることで、冬場の流出する熱の割合が50%から20%へ、約6割も削減できます。 家の性能は、効果の大きい窓の性能から考え始めると良いでしょう。

健康は快適な”室温”から健康問題は夏暑く、冬寒い家が原因?

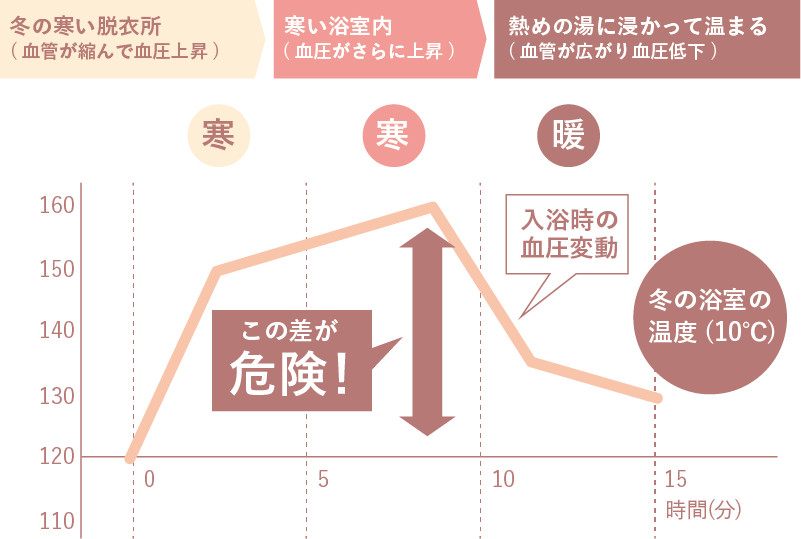

日本は断熱住宅の普及率が低く、夏暑く、冬寒い家が多くあります。 住宅内の温度差が激しく、部屋を移動することで起こる急激な温度変化はヒートショックの要因となります。 また、夏の熱中症の多くは、実は暑すぎる住宅内で起こっています。 住宅に適切な断熱性能をもたせることで、こうした事故を防ぐことができます。

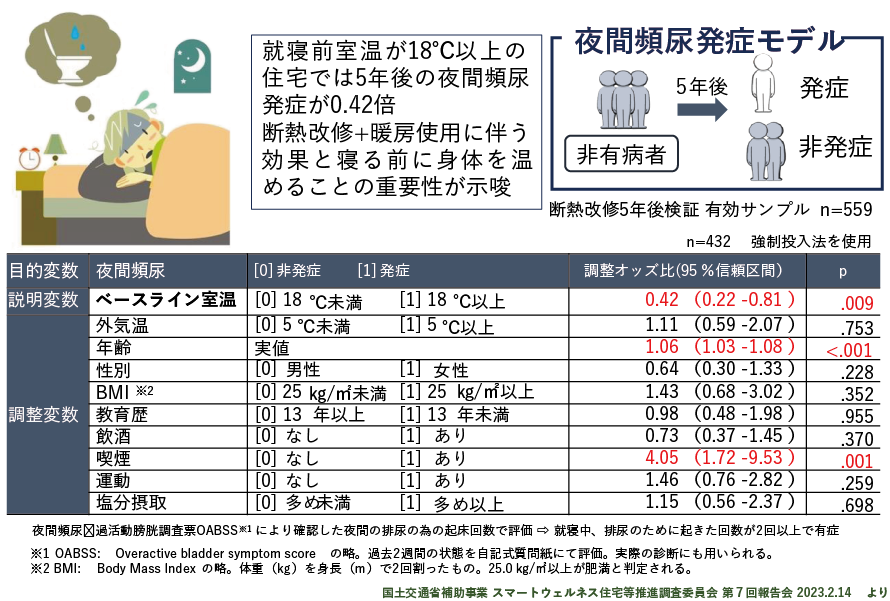

就寝前室温18℃以上で夜間頻尿発症が0.4倍

人間は、室温が18℃程度の環境で最も快適に過ごせるといわれています。この温度帯は、暑すぎず寒すぎず、自 律神経が安定し、リラックスできる最適な温度です。室温が低いと、体が冷えてしまい、血管が収縮して血圧が 上昇したり、免疫力が低下したりする可能性があります。 ある研究では、室温を18℃以上に保つことで、特に高齢者の夜間頻尿が改善されるという結果が出ています。 これは、暖かい室内で快適に過ごせることで、睡眠の質が向上し、結果的に夜間のトイレの回数が減るためと考 えられています。

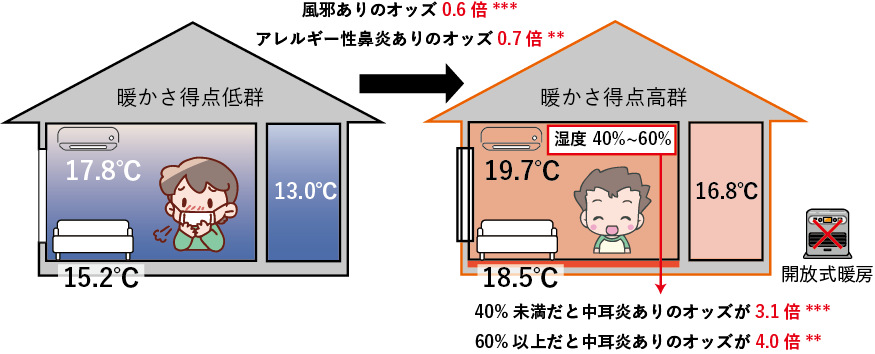

子供の疾病が少ない暖かな住まい

① 寒さを感じない環境の実現 ⇒床放射式暖房により足元を温暖に保つ ⇒断熱性能等級6以上の環境に相当

② 温暖な住宅において湿度40%以上60%未満を保つ必要性 カビの発生を防止する必要性 ⇒二重以上のサッシの窓、複層ガラスの窓の導入で結露・カビ防止

Ikaga Lab., Keio University (Momoko OHASHI)

また、子どもたちの健康にも良い影響があることが分かっています。室温が低い環境で生活すると、風邪をひき やすくなったり、アレルギー症状が悪化したりするリスクが高まるといわれています。一方、室温を適切に保つ ことで、これらのリスクを軽減できる可能性があります。

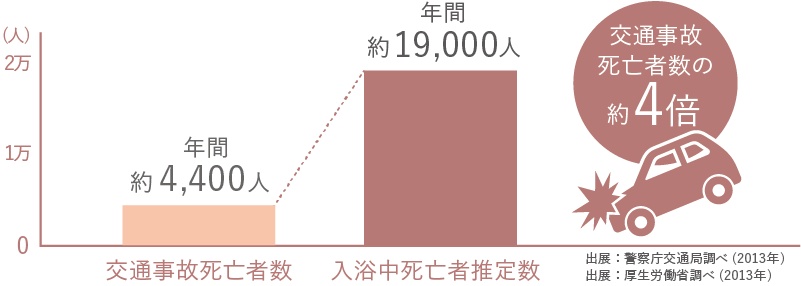

ヒートショックは身近に潜む危険です

全国で年間約1万7000人が入浴中にヒートショックで急死したという推計もあり、この数は交通死亡事故を はるかに上回ります。

あたたかい部屋から寒いトイレや浴室に移動すると、身体が温度変化にさらされて、血圧が変化し、失神や不整 脈、脳卒中や心筋梗塞を起こし、入浴中の溺死や急死につながることもあります。 家の高断熱化など適切な対策 をとることが大切です。

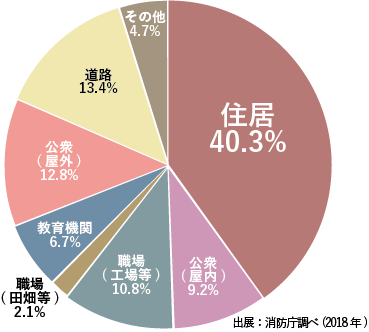

実は室内が圧倒的に高い熱中症リスク

夏場に怖い熱中症、実は4割近くが「家の中」で起き ているという調査結果があります。 断熱を施した住宅は、室内の涼しさ・暖かさを逃しに くく、外からの熱気・冷気の侵入を抑え、室内の温度 を快適に保つことができるようになります。 その結果、熱中症になるリスクを減らすこともでき、 さらに光熱費を抑えることにもつながります。

健康被害は、断熱に関係あり?

寒すぎる家は健康を損なう原因に。 血圧低下、血行不良、免疫力低下など、様々な健康問 題を引き起こす可能性があります。 また、結露によるカビ発生は、アレルギーやぜんそく の原因にも。 適切な暖房で快適な室内環境を保てるように、断熱を 施す事が健康被害の対策にもなります。

光熱費を払う?

それとも、断熱リノベーション代にする?

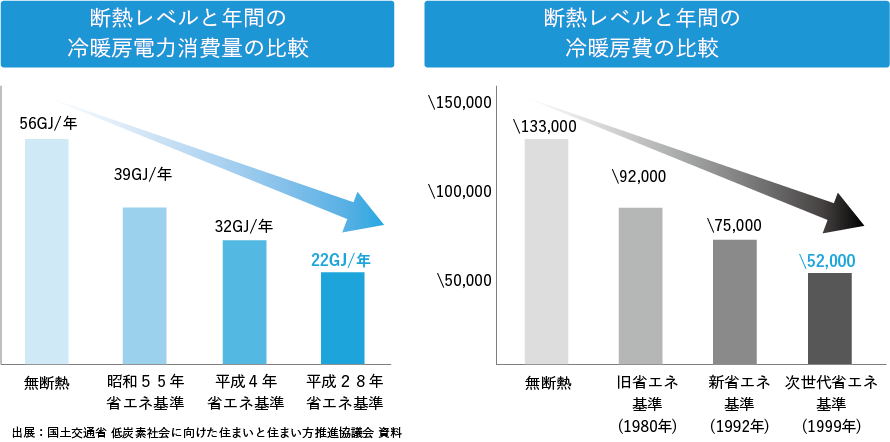

断熱材が厚く、熱の出入りが少ないと燃費が良くなり、快適に暮らせます。 家の場合、燃費はエネルギー消費量だけでなく、快適さの指標でもあるのです。

断熱レベルと、住まいの燃費

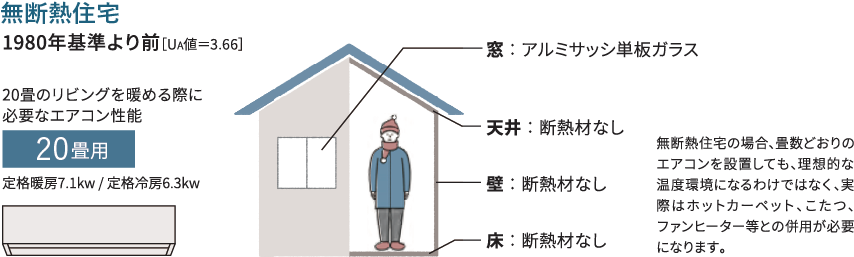

昭和期に多く建てられた無断熱住宅と比べ、現在の省エネ基準に則ったレベルで断熱した住宅では、冷暖房にか かる電気代が60%削減できます。

冬、エアコンをより

効率化するのが断熱住宅です

中古戸建てであっても適切にチェックして耐震改修を行うことで、 建物の長寿命化や、耐震性能を向上させることができます。 また、新築時の問題点を改善し、現在のニーズに合わせてプランを変更できることもメリットです。

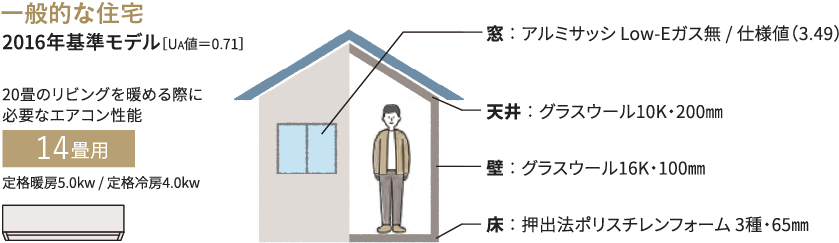

耐震は自分だけでなく、地域のためでもある地震が起きると、耐震性能が低い住宅は道路を塞いだり、隣の家を押しつぶしたりします。 津波から避難しようとしても通れず、 救急車が助けにいこうとしても、道路が塞がって助けられない、ということが起こります。 「自分の家だから耐震性能が低くてもいい」ということではなく、 地域防災の視点で、安全を確保することがとても大切です。

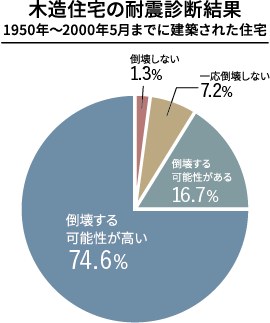

安心して暮らせる家は10%

寒すぎる家は健康を損なう原因に。 血圧低下、血行不良、免疫力低下など、様々な健康問 題を引き起こす可能性があります。 また、結露によるカビ発生は、アレルギーやぜんそく の原因にも。 適切な暖房で快適な室内環境を保てるように、断熱を 施す事が健康被害の対策にもなります。

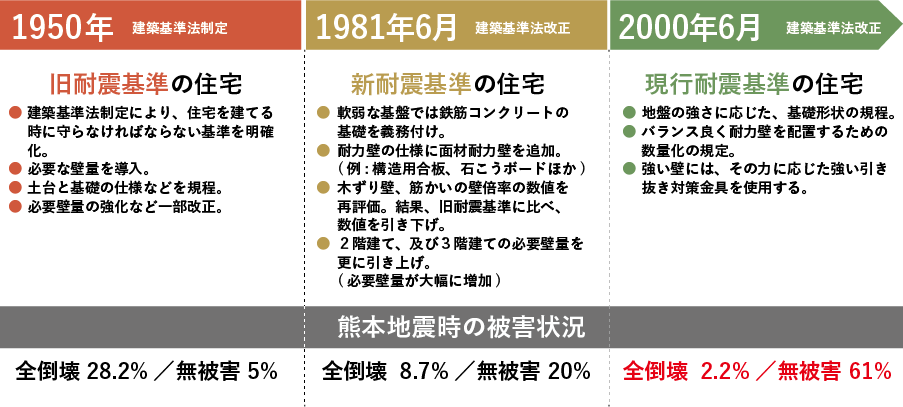

耐震基準法の変遷

新耐震基準であっても、1981年から2000年に建てられた住宅については、厳密には現行の基準を満たしていま せん。2000年以前の建物については、一度耐震診断を受けられることをおすすめします。

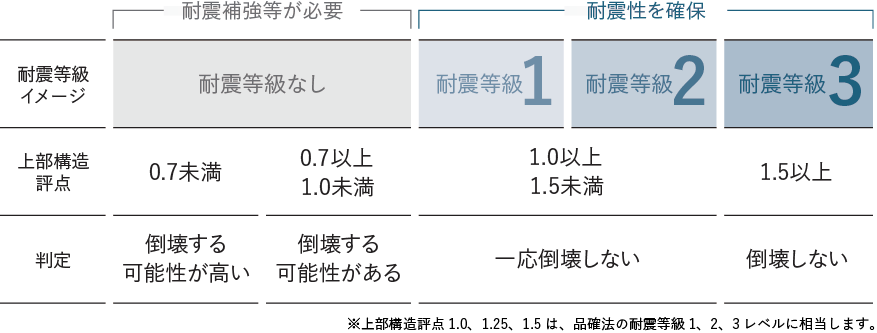

“耐震診断”とは?

耐震診断とは、建物を調査した上で、地震の揺れにより倒壊するかしないかを見極める判断方法です。 木造住宅が大地震の揺れに対して倒壊するかしないかを上部構造評点の結果により判断します。建物が必要な耐 震性能を満たすには、上部構造評点が1.0以上である必要があります。言い換えると、一般的に上部構造評点が 1.0以上あれば耐震性を確保しているという判定になり、上部構造評点が1.0未満の場合は、耐震補強等が必要 という判定になります。

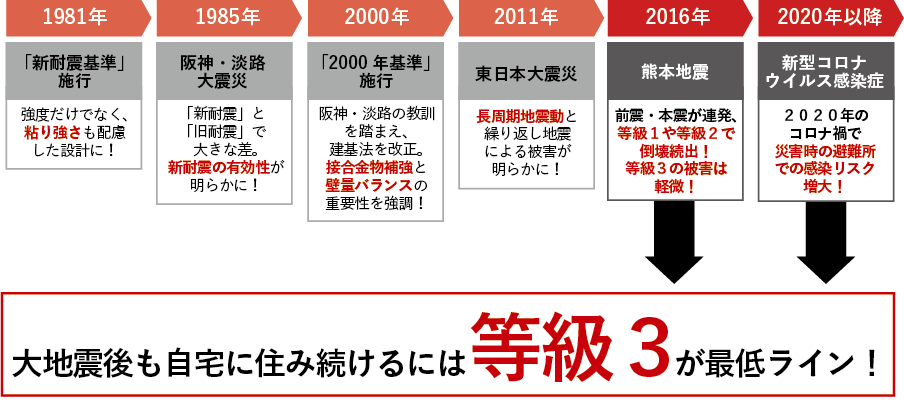

2000年基準は倒壊・崩壊の防止には有効ですが、1度耐えられることが前提で、その後繰り返す地震までは想定 されていませんでした。 熊本地震では、震度7が前震・本震と繰り返し起きました。しかし、耐震等級3の木造住宅は、無被害または軽微 な被害であったため、安全に住み続けることができると考えられます。

震災後も住み続けるには等級3が最低ライン

熊本地震は震度7の地震が2度発生するなど、阪神・淡路大震災を上回る凄まじい破壊力をみせました。 そのような過酷な状況でも、耐震等級3の住宅の被害は軽微でした。災害時での避難所の感染症リスクが高まる なか、震災後も住み続けるには耐震等級3が最低ラインとなります。

耐震診断・耐震改修もお任せください

地震の多い日本では、耐震性能が分かる「耐震診断」は必須と言えます。自分の家が大地震でも耐えられるのか や倒壊する危険が高いのかを知っているだけでも災害への準備が変わってきます。また倒壊する危険が高い場合 は、一刻も早い改修・補強工事が大切です。 現行の耐震基準を満たしていない建物が数百万棟存在するのが現状です。まずは、耐震診断を受けて自分の家の 現状を知るのが大切ではないでしょうか。 各自治体において補助金制度を準備してますし、所得税や固定資産税の控除などの制度もあり、国も自治体も耐 震改修を促進しています。

耐震診断・耐震改修・補助金について、

詳しくはご相談ください。